Viaggiare è sempre edificante. Più visti riempiono il nostro passaporto, più ampio sarà il nostro bagaglio di conoscenza. Diversa è la meta e diverso è lo spirito con cui ogni volta si parte; comune è invece, nel viaggiare, la certezza di una data di ritorno. E quando partiamo per un viaggio solo andata? Si tratta di fuga di cervelli verso un altrove tecnologicamente avanzato o esiste un cammino che esuli dalle tendenze? Alle nostre domande risponde la dott.ssa Angela Lanzafame, pediatra neonatologo che ha scelto di rendere parte della sua vita una missione in direzione dell’ultimo miglio del mondo.

Nell’epoca in cui tutti, compresi noi italiani, aspiriamo a muoverci verso “Nord”, cosa spinge una professionista come lei a scegliere di lavorare nel profondo “Sud”?

Ho sempre provato un’attrazione magnetica per il Sud del mondo. Non so esattamente cosa porti a polarizzare il proprio interesse verso la conoscenza e l’esplorazione di mondi così lontani, così difficili. Nella mia personale esperienza, voltarsi dall’altra parte non ha funzionato. Troppi i sensi di colpa…ho sentito il bisogno di andare, perché solo guardare diritto negli occhi della miseria, là dove manca tutto tranne la speranza di un futuro migliore, ha potuto “scalare grammi” dal peso della mia coscienza. Così sono iniziate le mie trasferte verso Sud, dall’America latina al continente africano. Col tempo ho anche iniziato a pensare che dietro una tale scelta si celassero sentimenti egoistici: in fondo confrontarsi con chi sta peggio, più o meno consciamente, consola e fa sentire privilegiati…e allora ho deciso che non bastava averlo semplicemente conosciuto, bisognava rimboccarsi le maniche e provare a lasciare una piccola traccia positiva del proprio passaggio attraverso l’ultimo miglio del mondo; da qui nasce la mia collaborazione col CUAMM in Tanzania ed Etiopia.

Di cosa si occupa l’associazione CUAMM?

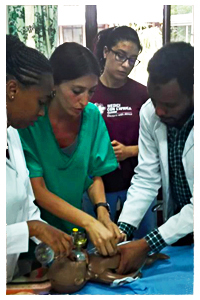

Il CUAMM (Collegio Aspiranti Medici Missionari), oggi nota con il nome di Medici con l’Africa, è la più grossa ONG che opera in Italia in campo sanitario per la promozione della salute in otto paesi africani e per la sensibilizzazione nei confronti delle problematiche socio-sanitarie del continente. In un’ottica di sostenibilità, interviene intessendo la propria opera di cooperazione nel contesto delle strutture ospedaliere esistenti, senza mezzi propri se non quelli umani, supportandole attraverso progetti rivolti alla tutela delle categorie più a rischio come mamme e bambini e la costante educazione e formazione on the job degli operatori locali.

Cosa significa nascere in un paese disagiato?

Esiste una profonda eterogeneità nella qualità dell’assistenza al parto e al neonato nei paesi poveri. In Tanzania e in Etiopia c’è un medico ogni 35.000 persone circa, in Italia 1 ogni 250. La difficoltà nell’accesso alle cure di qualità è legata a questo sfavorevole rapporto, ma anche alla diffidenza nei confronti della medicina ufficiale, laddove è ancora fortemente radicata la credenza nei confronti dei rimedi naturali e dei curatori tradizionali. Nei contesti più remoti, le cure e le forme di profilassi ante partum, così come la possibilità di espletare un parto in sicurezza, sono scadenti o inesistenti. La mortalità materna è infatti ancora molto alta, circa 400 madri su 100.000 nati vivi (in Italia 4/100.000). Lo stato nutrizionale delle madri influirà sul peso alla nascita e sulle probabilità di sopravvivenza dei nascituri soprattutto nei primi 1000 giorni, quelli in assoluto più delicati nel corso della loro vita. Così muoiono ancora circa 40 neonati su 1000 nati vivi (in Italia 1/1000) e circa 50 bambini sotto i 5 anni su 1000 (in Italia circa 3). Spesso le famiglie sono numerose, i figli maschi vengono privilegiati in termini di risorse investite nella loro crescita e il diritto all’istruzione è ancora una chimera.

Come descriverebbe il rapporto medico-paziente nei contesti in cui ha operato?

In questi contesti il medico occidentale costituisce il secondo interlocutore sanitario, interpellato quando il ricorso ai rimedi tradizionali non conduce a un esito positivo. Spesso è ancora visto con sospetto: la barriera linguistica e culturale contribuisce a rendere lento quel processo che porta all’acquisizione della fiducia da parte del paziente. Il tentativo di avvicinarsi culturalmente alla realtà in cui si opera, sospendendo il giudizio nei confronti di alcune condotte umane considerate inaccettabili nel mondo occidentale, è l’unica via per conquistare il paziente e ottenere la massima efficacia delle cure. Contrariamente a quanto accade spesso negli ospedali occidentali, nei paesi poveri, a prescindere dal risultato – non sempre positivo data la scarsità dei mezzi disponibili – il sentimento di gratitudine nei confronti della figura sanitaria non è mai intaccato, né mai è messa in dubbio la sua professionalità.

Quali consigli darebbe a chi decidesse di essere missionario, almeno una volta nella vita?

A mio avviso la vera missione consiste nel capire cosa ci rende felici e seguire la strada che ci separa dalla sua realizzazione, mettendo a disposizione degli altri le nostre competenze, a prescindere dal contesto geografico. La mia professione si presta particolarmente a “fare del bene in maniera difficile”ma molte sono le figure professionali che possono prestare la propria opera in contesti a basse risorse. Mi sento di incoraggiare chi desideri calarsi nella cruda realtà dei paesi poveri del mondo, fosse anche solo per conoscere a fondo la legittimità dei propri bisogni e restituire a questi il giusto peso, oltre che per godere dell’infinita bellezza accogliente di luoghi e di volti, che, seppur privati di tutto, continuano ad essere capaci di donare.

Sono Iolanda, giovane insegnante di Lingue straniere, traduttrice ed esterofila. Ho studiato a Catania e poi a Roma, passando per Madrid. Ci ho messo poco a capire che la mia vita sarebbe girata intorno al mondo della formazione dei giovani. Vorrei che tutti loro imparassero ad amare le culture straniere, oltre che le lingue. Perché gli idiomi sono strumenti che, allo stesso tempo, rivelano integrazione e tutelano identità.